みなさん、こんにちは。

バイオデータサイエンス学科講師の岩崎です。

前々回に続き、今回は、バイオデータサイエンス学科で学べる内容について書いていこうと思います。

バイオ×データの「基礎」を、まるごと学んでほしい

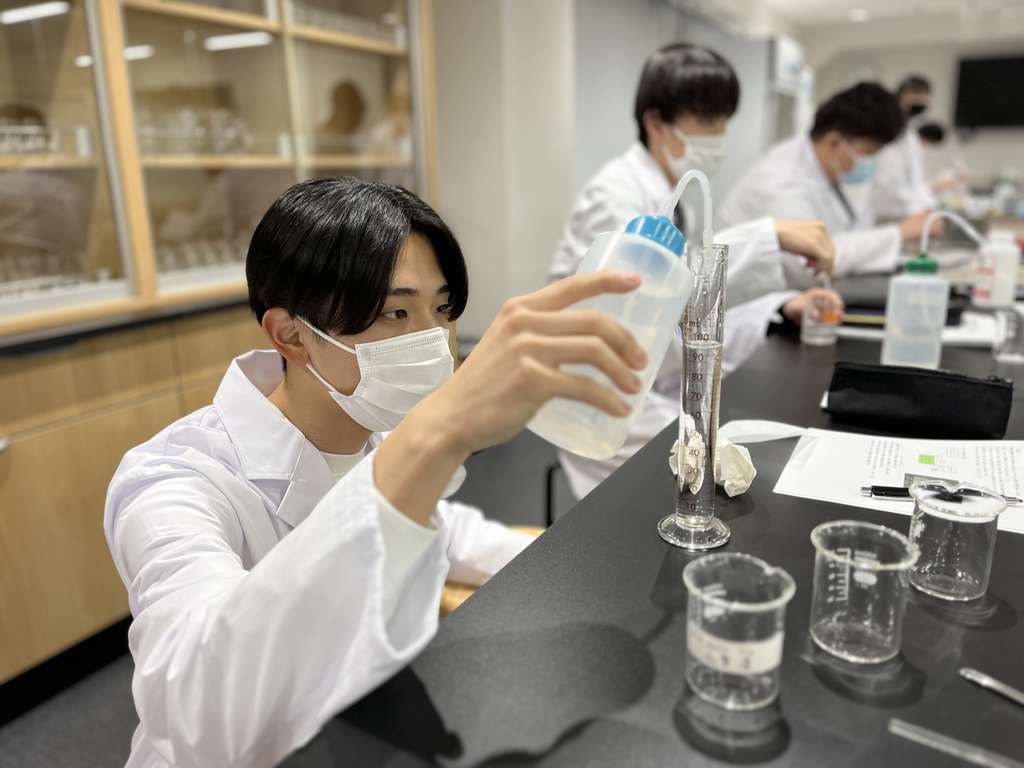

バイオデータサイエンス学科で、まずみなさんに身につけてほしいことは、「基礎」です。

IT分野の技術の進歩は目まぐるしく、プログラミング言語はどんどん移り変わります。

でも、データ解析のための基本的な考え方は変わっていないからです。

また、生物についても、その仕組み自体は変わりません。

だから、生物学とデータ解析、それぞれの基礎となる知識や考え方をきちんと身につければ、活躍を目指せるのです。

若いうちに、基礎を築くことはとても大事だと思います。

2つの領域を同時に学べる、珍しい学科

特にバイオデータサイエンス学科は、「生物学とデータ解析」という、まったく異なる分野を両方勉強できる珍しい学科です。

一般的にバイオデータサイエンスの領域は、生物学とデータ解析、どちらか一つを専門に学びつつ、もう一つを独学しなければなりません。

そのような意味で、バイオデータサイエンス学科はとても恵まれた環境だと思います。

しかも、同じ道を目指す仲間がいます。

それぞれが得意分野を生かして教え合えるのも、大きな力になるでしょう。

ぜひ、一緒に学びましょう。

「少しでも興味が沸いた方」「もっと知りたい」と思った方は、こちらのサイトもチェックしてみてくださいね。

★医療×データサイエンスでの力を身に着ける「バイオデータサイエンス学科」

次回は、腸の中のバクテリアの働きを、DNAから読み解く研究に取り組んでいる黒川先生にバトンタッチします!