その他情報公開

School

その他情報公開について

学校概要、目標及び計画

学校概要

| 設置者名 | 設立認可年月日 | 代表者名 | 所在地 |

|---|---|---|---|

| 学校法人滋慶学園 | 昭和58年12月23日 | 理事長 浮舟 邦彦 |

〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目16番2号 |

| 学校名 | 設置認可年月日 | 校長名 | 所在地 |

| 東京医薬看護専門学校 | 昭和58年12月23日 | 須田 英明 | 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目5-12 (電話)03-3688-6161 |

| 目的 | 学校教育法に基づき医療業界、健康産業関連分野に従事するのに必要な知識、技能をさずけ、併せて心身を鍛練し、社会に有用な人材を育成することを目的とする。 | ||

| 設置学科名 | 課程名 | 修業 年限 |

昼夜別 | 入学 定員 |

総定員 | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| くすり総合学科 | 医療専門課程 | 2年 | 昼 | 40名 | 80名 | - |

| 医療事務総合学科 | 2年 | 昼 | 30名 | 60名 | - | |

| 化粧品総合学科 | 2年 | 昼 | 40名 | 80名 | - | |

| 言語聴覚士科 | 3年 | 昼 | 40名 | 120名 | - | |

| 視能訓練士科 | 3年 | 昼 | 40名 | 120名 | - | |

| 臨床工学技士科 | 3年 | 昼 | 40名 | 120名 | - | |

| 救急救命士科 | 3年 | 昼 | 40名 | 120名 | - | |

| 視能訓練士科1年制 | 1年 | 昼 | 40名 | 40名 | - | |

| 医療事務専科 | 1年 | 昼 | 30名 | 30名 | - | |

| 歯科衛生士科 | 3年 | 昼 | 80名 | 240名 | - | |

| 看護学科 | 3年 | 昼 | 40名 | 120名 | - | |

| 言語聴覚士科2年制 | 2年 | 昼 | 40名 | 80名 | - | |

| スキンケアアドバイザー科 | 1年 | 昼 | 30名 | 30名 | - | |

| 歯科衛生士科Ⅱ部 | 3年 | 夜 | 40名 | 120名 |

- | |

| バイオデータサイエンス学科 | 4年 | 昼 | 40名 | 160名 |

- |

東京医薬看護専門学校 3つのポリシー

医療業界、健康産業関連分野に従事するのに必要な知識、技能をさずけ、併せて心身を鍛錬し、社会に有用な人材を育成することを目的としています。3つの建学の理念(実学教育・人間教育・国際教育)を実践し、4つの信頼(学生からの信頼・高等学校からの信頼・業界からの信頼・地域からの信頼)を得ることです。このミッションとビジョンに従い、東京医薬看護専門学校の3つのポリシーを策定しました。

令和5年度運営方針

1.『授業力の向上、授業改革』の実施

- (1)連携教育で生み出す「楽しい授業(わかる授業)」の実践

- (2)ICTを活用した教育効果のある授業展開

- (3)デジタル×アクティブラーニングの構築

2.『ひとり一人に合わせた教育』の徹底

- (1)サポートシステムを充実させる。

- (2)すべてのスタッフの個別対応力を強化する。

- (3)入学前から卒業までの全ての行事にキャリア教育の視点を強く落とし込み実践する。

各学科の教育

教育システム

❶LT²教育システム

LT²教育システムは、「実学教育」を建学の理念にかかげる本校が、卒業後の教育で本当に役立つ人材養成のために見つけた「学習動機付け」と「自立学習」にポイントを置いた本校独自の教育の方法論です。

「馬を水のみ場まで無理矢理ひっぱっていくことはできても、馬がその気にならなければ、水を飲ませることはできない」という古い諺があります。人をやる気にさせることの難しさと大切さをいう喩えです。

学校で学ぶのも同様です。学生が「やる気」になることが、学習効果を高める秘訣です。そのためには「学習動機付け」が重要です。一人ひとりの学生が意欲的に将来のため「何を学び何を身につけたいのか」という目的意識を持つことが学習効果を飛躍的に高めるのです。

そして「教わる」という受け身の考え方では、「教わっていない」現実に直面したときの「工夫」が生まれません。自分から「学びとる」という積極的で前向きな考え方が、現実のいろいろな問題に対処して、自分なりの解決策を生みだすことができるのです。本当に仕事の現場で役に立つ人間というのは、自分で考え、自分で工夫し、実践できる人間なのです。私たちは、「自立学習」の大切さを決して忘れてはいけません。

「自分で課題を見つけ」 → 「その解決策を考え」 → 「他人と討議し→解決策を決め、実行」し → 最後に「その結果を反省」する。そこまでできる力を養うのが、私たちの考える「自立学習」です。

「学習動機付け」と「自立学習」をどのように実現するのか?「体験学習」にポイントを置いた教育システムで、というのが私たちの見つけた答えです。まず、現場を見て、体験することで、「知識」や「技能」は、言葉で知っているだけでなく、身体の五感で記憶するものになります。決して忘れません。その上で、聴いて、考えますから、問題にぶつかった時に、自分の頭で考え、実行する力をつけられます。

私たちのLT²教育システムは、しっかり目的意識をもって自分で考え、工夫のできる真の職業人(プロ)を生みだすための最短最強のコースであると信じています。LT²教育システムをフローチャート化すると、下表のようになります。

-

- 入学前

- 将来への目的を感じさせる

-

- 見学実習

- 目的意識を現場でふるいにかける

-

- 体験授業

-

- 問題意識を持って聞く

- 知識の有用性を実感

- 自発的学習のきっかけ

-

- 講義

-

- 自分なりのテーマを絞る

- 問題を絞れば50%は問題解決したことである

- 自分の頭で考える

-

- 研究

[卒業研究/グループ]

論文

[個人]

発表

[グループ] - 自立学習の総仕上げとグループワークの実践的学習

- 研究

-

- 就職

- 完全に職業人(対人専門職)に意識を切り換えている

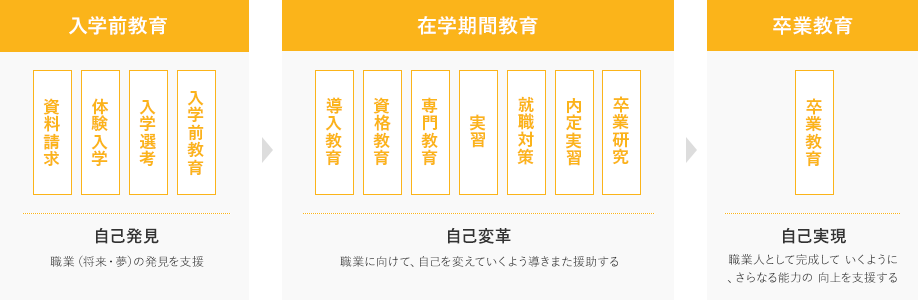

❷PCP教育システム

専門職業人になるための学習は一生続きます。そして、専門学校での教育は入学前から始まり、卒業後も続いていきます。そのような考えからこの一貫教育システムは作られています。

カリキュラム体系

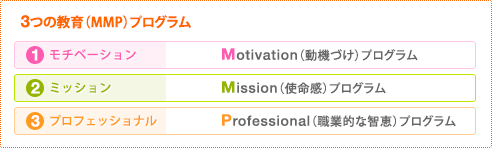

MMPプログラム

本学園のカリキュラムは、自立したプロの職業人として業界で活躍するために必要な能力である「モチベーション(動機づけ)」「ミッション(使命感)」「プロフェッショナル(職業的な智恵)」という3つの能力を修得する教育プログラムで構成されている。

1.モチベーション(動機づけ)プログラム

「適性を見つけ、目的意識を育てるプログラム」自分の適性を把握し、「目的意識」をもって学習に取り組む姿勢を身につけ、学習に対する強いモチベーション(動機づけ)を維持できるようにする。

さらに、「教わる」という受け身の考え方ではなく、自分から「学びとる」という姿勢や、仲間との討議やグループワークを通じて問題解決するといった「自立学習」の習慣を身につけ、学習効果を高めるプログラムである。

モチベーションプログラムを構成する3つの教育

2.ミッション(使命感)プログラム

「そのプロに必要な態度、思考、倫理とそれらの基本となる知識を身につけるプログラム」「モチベーション(動機づけ)」と「プロフェッショナル(専門的な智恵)」をあわせ持っていたとしても、専門職の「使命感」を持っていなければ本当のプロとはいえない。このプログラムでは専門職としての「使命感」を育てるために、プロの職業人に必要な態度、考え方、倫理観、そしてそれらの基本となる知識を学ぶ。それぞれの専門職をとりまく疑問や課題について、学生が目指す専門職の立場から考えを深めていくプログラムである。

ミッションプログラムを構成する3つの教育

-

メディカルフィールド

- 『医療とサービス』

- 医療はサービスである。患者接遇マナーをはじめ、サービスを提供するプロの職業人の本質を学ぶ。

- 『医療と法』

- 医療は様々な規制・保護・制約を受けている。医療を取り囲む法律・制度を学ぶことにより、患者さま保護をより広い視点から考察できる能力を身につける。

- 『医療と倫理』

- 医療は仁術である。サービス化が進む中、算術にとらわれない人間観・倫理観が必要である。患者さまを思いやり、いたわろうとする心を身につける。

-

国家資格系・ソーシャルフィールド

- 『人と家族』

- ヒトは家族の中で人になる。家族というシステムの制度、共同体、愛情関係、発達などを学ぶことで、プロの職業人として必要な人と家族との関係についての知識を得る。

- 『人と社会』

- ヒトは社会の中で人間になる。社会的諸制度、法、地域、職場を学ぶことでプロの職業人として必要な人と社会とのかかわりについての知識を得る。

- 『個として』

- ヒトは一人で生まれて一人で死んでいく。すべての人がかけがえのない一人である。一人であるからこそ、考え、愛し、成長する。個としての成長を支援する知識を得ることで、プロの職業人としての人間理解を深める

-

バイオテクノロジーフィールド

- 『技術と社会』

- バイオテクノロジーの技術の発達と社会生活への関わり、現代のバイオテクノロジー関連企業の現状を理解し、またその変化を知る。

- 『バイオと倫理』

- バイオテクノロジーの直面する倫理問題を客観的に捉え、単なる技術ではなく、常に生命と対していることを意識する。

- 『生命と科学』

- バイオテクノロジー技術は、生命活動を科学的に解明したものに基づいている。その生命活動の基本的な反応を理解し、バイオテクノロジー技術の中心を確認する。

3.プロフェッショナル(職業的な智恵)プログラム

「その仕事に必要な知識、技術、資格及びそれを現場で応用し役立てる力を育てるプログラム」プロに必要な専門的な知識や技術、資格を身につけるだけではなく、現場の体験から自分なりに修得した、現場で応用し役立てる力(智恵)を育てるプログラムである。

プロフェッショナル教育を構成する3つの教育

各学科の概要

| 課程名 | 学科名 | 修業年限 | 養成目的・教育目標・カリキュラム 学年目標・取得目標資格・就職分野 |

|---|---|---|---|

| 医療専門課程 | くすり総合学科 | 2年 | 教科目標 等 |

| 医療事務総合学科 | 2年 | 教科目標 等 | |

| 化粧品総合学科 | 2年 | 教科目標 等 | |

| 言語聴覚士科 | 3年 | 教科目標 等 | |

| 視能訓練士科 | 3年 | 教科目標 等 | |

| 臨床工学技士科 | 3年 | 教科目標 等 | |

| 救急救命士科 | 3年 | 教科目標 等 | |

| 視能訓練士科1年制 | 1年 | 教科目標 等 | |

| 医療事務専科 | 1年 | 教科目標 等 | |

| キャリア形成促進プログラム | |||

| 歯科衛生士科 | 3年 | 教科目標 等 | |

| 言語聴覚士科2年制 | 2年 | 教科目標 等 | |

| 歯科衛生士科Ⅱ部 | 3年 | 教科目標 等 | |

| 看護学科 | 3年 | 教科目標 等 | |

| スキンケアアドバイザー科 | 1年 | 教科目標 等 | |

| バイオデータサイエンス学科 | 4年 | 教科目標 等 |

教職員組織

| 法人理事長 | 滋慶グループの運営方針に基づき、法人の事業方針実現に向けて、助言・諸活動を行う。 | |

| 常務理事 | 滋慶グループ全体の運営方針に基づき、滋慶EASTの運営方針の決定を行う。 | |

| 学校長 | 教育、指導運営上の象徴として建学の理念を体現し、入学式、卒業式等の学校行事においてその周知徹底に寄与する。 | |

| 本部 | 運営本部長 | 担当する学校の最終責任者として事業計画作成、目標数字設定、人材育成を行い、同時に滋慶EAST全体の目標達成、事業計画実現のために常務理事を補佐する。 |

| 学校 | 事務局長 | 学校責任者として事業計画作成、目標数字設定、人材育成、コンプライアンスの遵守を行い、学校運営にかかわる全ての意思決定の責任を負う。同時に滋慶EAST全体の目標達成のために常務理事及び運営本部長を補佐する。 |

| <教務部> | 複数学科の集合体であり、学校内の運営上最小単位。運営責任者として教務部長をおき、その下に学科長を置く。 | |

| 教務部長 | 教育改革センターの教育方針等を所属学校の事業計画に反映し、実際の教育に関する運営を行う。 | |

| 学校運営にかかわる全ての業務について、事務局長を補佐し、目標達成、事業計画実現にむけた諸活動を行う。 | ||

| 学科の事業計画作成、目標数字設定、人材育成、コンプライアンスの遵守を行い、学科運営にかかわる全ての意思決定の責任を負う。 | ||

|

||

| 学科長 | 学校運営にかかわる全ての業務について、事務局長を補佐し、目標達成、事業計画実現にむけた諸活動を行う。 | |

| 学部の事業計画作成、目標数字設定、人材育成、コンプライアンスの遵守を行い、学部運営にかかわる全ての意思決定の責任を負う。 | ||

|

||

| 教務事務 |

|

|

| FDC | (Faculty Deveropment Coordinator) | |

| 各学校毎に教育力【1.計画:カリキュラム 2.運営:授業 3.評価:試験フィードバック】 向上のための教育改革項目について分析し、改革案を作り、改革実施を評価し、修正提言する。 |

||

| <広報センター> | 学校の広報目標設定、戦略戦術の立案・実施を統括し、事務局長の監督のもと、目標達成、事業計画実現のための諸活動を行う。 | |

| 広報センター長 | 学校広報に関する全ての業務について、事務局長を補佐し、学校の広報計画、広報運営(制作、イベント、集客、広報人材育成)を主導する。また、広報プロジェクトを主催する。 | |

|

||

| <キャリアセンター> | 学校の就職目標設定、戦略戦術の立案・実施を統括し、事務局長の監督のもと、目標達成、事業計画実現のための諸活動を行う。また、就職プロジェクトを主催する。 | |

| キャリアセンター長 | 就職に関する全ての業務について、事務局長を補佐し、学校の就職計画、運営を主導する。 | |

|

||

| <学生サービスセンター> | 学校運営のうち総務・法務・労務・経理に関する業務を行い、事務局長の監督のもと、目標達成、事業計画実現のための諸活動を行う。 | |

| 学生サービスセンター長 | 学校運営のうち総務・法務・労務・経理に関する業務について、事務局長を補佐し、健全かつ円滑な学校運営体制の構築・実現を主導する。 | |

|

教員数

| 学校長 | 副校長 | 教員(本務者) | 教員(兼務者) | 事務職員 |

|---|---|---|---|---|

| 1名 | 2名 | 60名 | 271名 | 23名 |

様々な教育活動・教育環境

教育行事

卒業研究発表会

| 目標、ねらい |

卒業研究はそれぞれの業界に必要とされる自立した専門職業人となるための問題発見・問題解決の能力を身に付け、マナーとスキルの習得かつ実践する場として行います。そのため卒業研究の授業では下記の学習を実践します。

|

|---|---|

| 内容 |

様々な業界のニーズや現場実習で感じたこと、疑問に思ったことを、テーマとして、数名のグループで研究内容を相談、議論しながら決定していきます。そのテーマ(問題提起)に対する仮説をたてて、調査・分析、実験を行い検証、結論を導きます。 |

学生の生活支援

本校では❶就職❷学費❸学生生活❹健康などの分野で学生の支援を行っています。

支援体制として、これらの分野それぞれに対応できる担当部署や専門担当者を置いています。

| 支援名称 | 支援内容 | 設置場所 |

|---|---|---|

| 担任 | クラス担任制です。一番身近に居て何でも相談できる先生です。入学から資格合格、就職そして卒業まで学校生活をトータルでサポートします。 | 学内 |

| 学生サービスセンター | フィナンシャルアドバイザーが常駐しているので、教育ローンや奨学金等の相談がいつでもできます。また、就職活動や扶養手続きに関する証明書の発行、通学のための学割定期や実習定期の相談を受付けています。多くの学生がアルバイトをしていますが、年末調整時に必要な勤労学生控除の書類発行もここでの受付けです。留学生に対しては生活指導から在留に関する申請書類の相談も行っています。 | 学内 |

| キャリアセンター | 就職活動を行うための全ての相談窓口です。履歴書添削、面接時の服装確認、実際の面接に役立つ面接練習を行っています。ほとんどの学科で実施される、現場実習の相談も受付けています。また、様々な業界の方の協力を得て就職ガイダンスや業界模擬面接を企画実施しています。 | 学内 |

| 進路アドバイザー | 自分の進路に迷いを感じた時、相談ができる進路アドバイザーが常駐しています。自分にはこの学科は向いていなかったと諦めるのではなく進路アドバイザーに相談し、今後の進路について一緒に考えていく事ができます。 | 学内 |

| 滋慶トータルサポート センター(JTSC) ※学生相談室 |

勉強・進路・就職・人間関係など、学校生活を送る上で発生するさまざまな悩み事に対して相談のできる「滋慶トータルサポートセンター(JTSC)」を設置しています。学生たちが悩みを打ち明けやすいようにプライバシーを尊重し、最適な環境・制度を設けた上で、親身になって一人ひとりをサポートしています | 西葛西駅駅前 |

| 慶生会クリニック | 学生たちの健康をサポートする学園専属のクリニック「慶生会クリニック」を設置しています。健康保険証を持参することで、内科、歯科などの治療を負担なく受けることができます。 | 葛西駅駅前 |

| 学生寮本部 | 「かさい学生寮本部」を学園本部で運営しており、担任と寮長とで連携を取り、学生生活全般の支援を行っています。寮長不在の寮生には生活アドバイザーが定期巡回したり、24時間体制で電話相談に応じるなどの方法で支援をしています。 | 葛西駅 |

学校評価

自己点検評価

学校関係者評価委員会議事録

国際連携の状況

留学生支援

本校では、留学生の入学を積極的に受け入れています。入学前から、卒業後の進路について時間をかけたカウンセリングを行っています。多くの留学生は、学んだ専門知識を生かして日本で就労する事を望みます。就労ビザの取得に向けて入学前からの支援が必要となるのです。また、日本での生活に慣れることができず多くの悩みを抱えている場合もあります。専門のスタッフを置き、支援を怠らないよう配慮をしています。

防災

平成23年3月11日の東日本大震災の被害を教訓に、例年行っていた火災や地震の防災訓練に加え津波による避難訓練の実施をしている。震度5以上の地震が発生した場合に学生の携帯に配信される安否確認メールは東日本大震災の際、学生の安否を確認するのに重要なツールとなった。また、校舎には緊急地震速報の発信機器を設置しており地震予測が館内放送され学生の安全確保に役立っている。

学生向け災害時マニュアル

1.地震発生時の対応

- (1)授業中の場合は、講師の指示に基づき、机の下等に身を寄せ、落下物から身を守ると共に使用中の火気器具などの始末を行い、出入り口を確保すること。

- (2)休憩中の場合は、その場所で身を伏せ、校内放送による指示を待つこと。

- (3)校舎外への避難開始は、周囲の状況にもよるが原則として、教職員からの指示に従い、勝手な行動は行わない。

- (4)強い揺れにより津波警報が発令された場合、校舎の5階以上に階段で避難をする。

- (5)震度5以上の地震が発生した場合は、「安否確認システム」よりメールが配信されるので必ず返信をする。

2.火災発生時の対応

- (1)使用中の教室で火災が発生した場合は、すぐに火気機器等の使用を中止する。

- (2)火災を発見したら、すぐ近くの火災報知器のベルを押し、大声で周囲の人にも知らせる事。

- (3)慌てずに落ち着いて非常放送を確認し職員の指示に従う。

- (4)煙の中では、ハンカチ等で口や鼻を押さえ煙を吸わないように低い姿勢で避難をする。

- (5)一度避難したら、再び戻らない。

3.避難時の注意

- (1)避難時はエレベーターを使用しない。

- (2)避難場所は避難誘導係りの指示に従う。

- (3)避難終了後、すぐに点呼をとるので避難誘導職員の側に留まる。

4.防災訓練

学校では、定期的に防災訓練を実施しています。皆さんの安全確保の為に重要な訓練になりますので真剣に取り組んでください。また、近い将来には職場にて患者さんや施設利用者の方を避難誘導することになります。常に防災意識を持ち行動してください。

職員の校内体制

| 責任者 | 全体状況の掌握・各部所への指示・関係機関への情報提供・支援本部との連携 |

|---|---|

| 副責任者 | 責任者の任務の補佐 |

| 通報・連絡係 | 関係機関への通報・責任者への連絡報告 |

| 情報収集係 | 災害状況の把握・学生の安否確認の集約 |

| 避難・誘導係 | パニックの防止・迅速な避難誘導 |

| 初期消火係 | 火災発生時の初期消火 |

| 安全点検係 | 二次災害防止のための施設設備点検 |

| 応急復旧係 | 施設設備等の応急復旧 |

| 応急救護係 | 応急救護所の開設・ケガ人等の応急救護 |

避難場所

(1) 第1避難場所(おもに火災発生時)

(2) 第2避難場所(津波警報発令時)

- 第1校舎 → 第1校舎5階以上

- 第2校舎 → 第2校舎5階以上

- 第3校舎 → 第3校舎5階

- 第4校舎 → 第4校舎5階以上

(3) 広域避難場所